Eutergesundheit am Melkroboter - Ursachen erhöhter Zellzahl auf der Spur

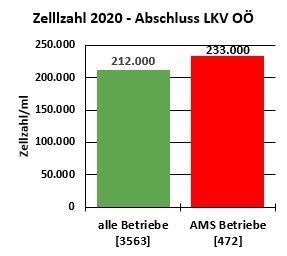

Ein Blick auf die Zellzahlentwicklung von AMS-Betrieben zeigt, dass Mastitisprobleme auch vor Roboterbetrieben nicht haltmachen. Bei AMS-Betrieben gibt es im Vergleich zu Melkstand-Betrieben zwar keine Erregerübertragung von Viertel zu Viertel, die Erreger werden durch mehrmaliges Melken besser ausgespült, Blindmelken wird verhindert und in weiterer Folge wird die Zitzenkondition verbessert. Die Zellzahlwerte weisen jedoch im LKV-Auswertungsjahr 2020, bei 472 Roboterbetrieben in OÖ, um 21.000 Zellen pro Milliliter (Z/ml) mehr auf im Vergleich zum Durchschnitt aller Betriebe. Im Vergleich zu 2019 sank die Zellzahl von 238.000 auf 233.000 Z/ml. Die Tendenz der letzten Jahre zeigt aber, dass AMS-Betriebe im Durchschnitt generell höhere Zellzahlen haben.

Ursachen für höhere Werte

Ein Melkroboter ist trotz technisch aufwendiger Frühwarnsysteme kein automatischer Problemlöser. Eine wichtige Erkenntnis aus den Auswertungsdaten der letzten Jahre ist die Tatsache, dass Betriebe, die vor der Umstellung auf AMS schon mit hohen Zellzahlen Probleme hatten, diese meistens auch mit AMS haben. Melkroboter können meist nur den Ist-Zustand erhalten, bestenfalls mit eingebauter Zwischendesinfektion und bestem Management Verbesserungen bewirken. Steigt aber der Zellgehalt erst nach der Umstellung vom konventionellen zum automatischen Melken an, hat das oft folgende Ursachen:

Die oben angeführten Zellzahl-Verursacher müssen genauestens Punkt für Punkt geprüft werden. Im Ausschlussverfahren eruiert man, welche Punkte am eigenen Betrieb relevant sind. Nur wenn das Problem gefunden wird, kann dieses auch beseitigt werden.

- Ein Melkzeug für 50 bis 75 Kühe erhöht das Risiko, dass Erreger (insbesondere Staph.aureus) von Kuh zu Kuh über die Zitzenhaut übertragen werden

- Zu lange oder zu kurze Zwischenmelkzeiten erhöhen die Zellzahl

- Eine Melkreihenfolge, nach dem Motto: "Die Gesunden müssen gesund bleiben und sollen deshalb zuerst gemolken werden", ist mit dem Roboter schwer umsetzbar

- Probleme bei der Euterreinigung durch Funktionsfehler oder Abnützungen bei Reinigungsbürsten- oder Becher. Vor allem die Zitzenkuppen werden nicht immer zu 100% gereinigt.

- Es ist keine Zwischendesinfektion eingebaut oder diese funktioniert nicht richtig

- Keine oder mangelhafte Zitzendesinfektion nach dem Melken

- Fehler im Reinigungssystem

- Ausmelkprobleme bei nicht robotertauglichen Eutern. Viele abgebrochene Melkvorgänge weisen auf dieses Problem hin

- Problemkühe werden nicht konsequent ausgemerzt

- Falsche Herangehensweise bei Euterbehandlungen

- Die kuhindividuellen Daten werden nicht ausreichend analysiert. Vor allem zu Beginn jeder Laktation sollten von jeder Kuh alle Daten genauestens unter die Lupe genommen werden

Die oben angeführten Zellzahl-Verursacher müssen genauestens Punkt für Punkt geprüft werden. Im Ausschlussverfahren eruiert man, welche Punkte am eigenen Betrieb relevant sind. Nur wenn das Problem gefunden wird, kann dieses auch beseitigt werden.

Beratung für AMS-Betriebe

Bei Problemen oder Unklarheiten am Melkroboter bietet die Landwirtschaftskammer OÖ eine kostenlose Beratung für bereits melkende Betriebe an. Dazu werden folgende Thematiken aufgegriffen:

- Die Tupferprobenuntersuchung zeigt erhöhte Keimbelastung - Was ist zu machen?

- Die Melkfrequenz ist gesunken - Wo liegt die Ursache?

- Zellzahlprobleme bei Einzeltieren oder im Bestand - Was sind die wichtigsten Maßnahmen, um diese in den Griff zu bekommen?

- Passen die Melkrobotereinstellungen noch? (Zwischenmelkzeiten zu kurz/lang, Fütterung, Melkeinstellungen etc.) - Die Praxis zeigt, dass diesen Themen oft zu wenig Zeit geschenkt wird!