Hektaraufwand, Dosis je ha Laubwandfläche

Dosis je 10.000 m² Laubwandfläche

Die Summe aller grünen Rebteile (Blätter, Triebe, Beeren) erreicht je nach Wuchsstärke, Sorte und Erziehungsart eine Oberfläche von ca. 8.000 - 16.000 (18000) m2 je ha. Die Schwankungsbreite der zu behandelnden Pflanzenoberfläche ist vom Erziehungssystem, dem Abstand zwischen den Reihen sowie von der Laubwandhöhe abhängig. Für eine ausreichende Wirksamkeit muss genügend Pflanzenschutzmittel auf eine bestimmte Pflanzenoberfläche aufgebracht werden. Sowohl Überdosierungen (Rückstände!) als auch Unterdosierungen (Resistenz!) sollten unbedingt vermieden werden. Daher wird zukünftig für neue Produkte die Aufwandmenge zusätzlich mit Bezug zur behandelten Laubwandfläche, statt wie bisher nur zur Grundfläche, angegeben werden.

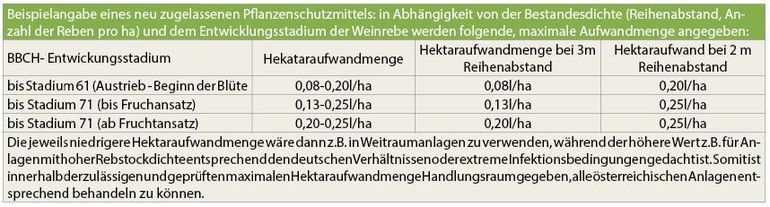

Für alle Pflanzenschutzmittel zusätzlich die max. ausbringbare Hektaraufwandmenge in kg oder l/ha angegeben (mit Bezug auf ein Hektar Bodenfläche). Diese Bezugsgröße bleibt auch weiterhin gültig. Ergänzend dazu werden bei einigen Produkten in Abhängigkeit von der Bestandesdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze maximal zulässige Aufwandmengen nach aktuellem Entwicklungsstadium angegeben (siehe nachstehende Tabelle).

Für alle Pflanzenschutzmittel zusätzlich die max. ausbringbare Hektaraufwandmenge in kg oder l/ha angegeben (mit Bezug auf ein Hektar Bodenfläche). Diese Bezugsgröße bleibt auch weiterhin gültig. Ergänzend dazu werden bei einigen Produkten in Abhängigkeit von der Bestandesdichte und dem Entwicklungsstadium der Kulturpflanze maximal zulässige Aufwandmengen nach aktuellem Entwicklungsstadium angegeben (siehe nachstehende Tabelle).

Hektaraufwand

Der Hektaraufwand ist jene Menge eines Pflanzenschutzmittels, welche zu einem bestimmten Entwicklungsstadium ausgebracht werden soll, um die Pflanzenoberfläche ausreichend gegen Krankheits- und Schädlingsbefall bis zur nächsten Applikation zu schützen. Laut den Anwendungsbestimmungen sind nach dem jeweiligen Entwicklungsstadium (BBCH 61, 73 usw.) steigende Aufwandmengen/ha zugelassen bzw. festgelegt. Damit wird die Produktaufwandmenge an das Entwicklungsstadium und die Bestandesdichte angepasst. Die Hektarmengen sind lt. Anwendungsbestimmungen Hektarhöchstmengen für ein bestimmtes Entwicklungsstadium und dürfen nicht überschritten werden.

Die Hektaraufwandmenge wird mit der Wassermenge (in der Regel 400 - 800 l Wasser/ha) des gewählten Applikationsverfahrens (Ausbringverfahrens), ungeachtet von der entstehenden Konzentration, ausgebracht. Die Menge an Wirkstoff pro Blattfläche und nicht die Konzentration der Spritzbrühe (mit Ausnahme einiger Präparate) ist für die Wirksamkeit ausschlaggebend. Die Hektaraufwandmenge darf nicht reduziert werden.

Der Hektaraufwand (Berechnungsbasis 1.000 Liter Wasser/ ha) ist für die in Österreich hauptsächlich verwendete Weitraumerziehung (2,8 - 3,3 m Reihenentfernung) plausibel oder praxistauglich. Bei engeren Reihenabständen (2 - 2,5 m Reihenabstand) vergrößert sich die zu schützende Laubwandfläche. Deshalb ist der Hektaraufwand entsprechend anzupassen (siehe Tabelle: Beispielangaben eines derzeit zugelassenen Pflanzenschutzmittels). In diesem Beispiel beträgt der ha-Aufwand vor der Blüte 0,08 - 0,20 l/ha. Wird eine Weitraumanlage behandelt, so sind 0,08 l /ha als Aufwandmenge ausreichend. Für eine Dichtpflanzung mit engen Gassenbreiten sind in diesem Fall jedoch 0,2 l/ha Aufwandmenge nötig. Der maximale Hektaraufwand lt. Zulassung darf dabei nicht überschritten werden.

Die Hektaraufwandmenge wird mit der Wassermenge (in der Regel 400 - 800 l Wasser/ha) des gewählten Applikationsverfahrens (Ausbringverfahrens), ungeachtet von der entstehenden Konzentration, ausgebracht. Die Menge an Wirkstoff pro Blattfläche und nicht die Konzentration der Spritzbrühe (mit Ausnahme einiger Präparate) ist für die Wirksamkeit ausschlaggebend. Die Hektaraufwandmenge darf nicht reduziert werden.

Der Hektaraufwand (Berechnungsbasis 1.000 Liter Wasser/ ha) ist für die in Österreich hauptsächlich verwendete Weitraumerziehung (2,8 - 3,3 m Reihenentfernung) plausibel oder praxistauglich. Bei engeren Reihenabständen (2 - 2,5 m Reihenabstand) vergrößert sich die zu schützende Laubwandfläche. Deshalb ist der Hektaraufwand entsprechend anzupassen (siehe Tabelle: Beispielangaben eines derzeit zugelassenen Pflanzenschutzmittels). In diesem Beispiel beträgt der ha-Aufwand vor der Blüte 0,08 - 0,20 l/ha. Wird eine Weitraumanlage behandelt, so sind 0,08 l /ha als Aufwandmenge ausreichend. Für eine Dichtpflanzung mit engen Gassenbreiten sind in diesem Fall jedoch 0,2 l/ha Aufwandmenge nötig. Der maximale Hektaraufwand lt. Zulassung darf dabei nicht überschritten werden.

Behandelte Laubwandfläche ("treated Leaf Wall Area“)

Um die Anpassung an die verschiedenen Erziehungssysteme und Reihenabstände noch besser zu ermöglichen, wird bei Neuzulassungen von Pflanzenschutzmitteln eine "Dosis je 10.000 m² behandelte Laubwandfläche" (bLWF) angegeben. Der maximale Produktaufwand je ha wird wie bisher angegeben und darf nicht überschritten werden.

Da nun die tatsächlich behandelte Laubwandfläche die Bezugsgröße für den Produktaufwand ist, können Probleme beseitigt werden, wie:

Da nun die tatsächlich behandelte Laubwandfläche die Bezugsgröße für den Produktaufwand ist, können Probleme beseitigt werden, wie:

- Unterschiede bei den Entwicklungsstadien von Rebsorten (Wachstum, Internodienlänge).

- Unterschiedliche Reihenabstände und damit Laubwandflächen je ha.

- Verschiedene Erziehungssysteme mit Halb- und Flachbogen, Minimalschnitt, Vertikoerziehung u. A..

Berechnung der Laubwandfläche

Die behandelte Laubwandfläche wird aus dem Abstand zwischen den Reihen, der Anzahl der behandelten Seiten (in der Regel 2) und der behandelten Laubwandhöhe berechnet. Letztere entspricht der Höhe des applizierten Spritzstreifens (=Spritzbalkenhöhe), und kann z.B. auch kleiner (z.B. Behandlung der Traubenzone) als die Laubwandhöhe sein.

Berechnung der Recyclingsysteme

Recyclingsysteme ermöglichen eine Einsparung gegenüber einer herkömmlichen Gebläsespritze von durchschnittlich 30 - 40%. Abhängig ist die Einsparung von Rebsorte, Erziehungsart, Laubwandpflege und den jahresspezifischen Gegebenheiten. Die Systeme ermöglichen eine Verringerung des Hektaraufwandes, welcher sich durch die durchgedrungene Sprüh- bzw. Spritzflüssigkeit, die nicht an der Pflanze angelagert wird, ergibt. Die aufgefangene Brühe wird in den Brühebehälter rückgeführt (nicht bei allen Systemen) und wieder verwendet. Es verringert sich der Wasserverbrauch/ ha und damit automatisch der Hektaraufwand bzw. des Pflanzenschutzmittels.

Am Zielort "Laubwandfläche" wird die gleiche Mittelmenge angelagert. Die entstehenden Brühenverluste durch Abtrift, welche bei der Verwendung von Geräten ohne Recyclingsystem ca. 20 - 70% (vom Entwicklungsstadium abhängig) betragen und somit der Verlust des Pflanzenschutzmittels, werden damit fast vollkommen verhindert.

Am Zielort "Laubwandfläche" wird die gleiche Mittelmenge angelagert. Die entstehenden Brühenverluste durch Abtrift, welche bei der Verwendung von Geräten ohne Recyclingsystem ca. 20 - 70% (vom Entwicklungsstadium abhängig) betragen und somit der Verlust des Pflanzenschutzmittels, werden damit fast vollkommen verhindert.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Die Recyclingrate ist bei den Recyclingsystemen unterschiedlich.

- Weiteres ergeben sich Unterschiede des Applikationsvolumens pro Hektar je Entwicklungsstadium der Rebe. Die Recyclingrate beträgt bei einem geschlossenen Tunnelsystem, inklusive einer Rückführung der Spritzbrühe von den Prallblechen in den Brühetank, 20 - 70%.

- Da es verschiedene Recyclingsysteme gibt sind die Anwendungshinweise des Herstellers zu berücksichtigen.

- Die Wasseraufwandmenge je ha bei den Entwicklungsstadien, die sich durch die Anzahl der eingeschalteten Spritzdüsen ergibt, ist festzustellen. Mit Hilfe der vom Hersteller mitgelieferten Tabellen, lässt sich die Menge in Abhängigkeit von den verwendeten Düsen, Spritzdruck und Düsenanzahl, berechnen. Diese Menge liegt bei Recyclingspritzen meist im Bereich von 200 - 400 l/ha. Das ist eine Voraussetzung für die weitere Vorgehensweise.

- In diese bekannte Wasseraufwandmenge je ha wird der Hektaraufwand des Pflanzenschutzmittels lt. Entwicklungsstadium, beigegeben. Die dabei entstehende Konzentration bleibt unberücksichtigt. Das ist die gleiche Vorgehensweise wie bei der Verwendung einer Gebläsespritze ohne Recyclingsystem.

- Mit der Recyclingspritze wird nun die Spritzbrühe ausgebracht und es wird solange gefahren, bis die Brühe verbraucht ist. Der tatsächliche Wasserverbauch verringert sich durch das Auffangen nicht angelagerter Spritzbrühe.

Beispiel Vorblütespritzung:

Recyclingrate beträgt zu dieser Zeit ca. 50% (System mit Brühenrückführung in den Tank). Einstellung der Recyclingspritze 300 Wasser/ha. Das heißt, dass ca. 50% der Spritzbrühe durch die Laubwand geht, aber mit den Prallblechen aufgefangen und rückgeführt wird. Der tatsächliche Wasserverbrauch/ ha bei der Applikation im Weingarten liegt bei diesem Beispiel bei 150 l/ha. Damit ergibt sich eine tatsächliche Verringerung des Hektaraufwandes vom Pflanzenschutzmittel um 50%. Da aber die angelagerte Pflanzenschutzmittelmenge auf der Zielfläche gleich ist, ist kein Wirkungsverlust gegeben.

Achtung

Es können laut Zulassung verpflichtende Einschränkungen innerhalb der Wirkstoffgruppen möglich sein (siehe https:// psmregister.baes.gv.at/psmregister/ oder auf dem XComply Pflanzenschutzmittelfilter) z.B.: Qil-Fungizide - Mildicut, Sanvino, Videryo F