Artikelserie Regelungen für Aquakulturanlagen: Produktionsintensitäten und Kennzahlen der Aquakultur

Die technische Ausgestaltung und Dimensionierung der Aquakulturanlage sind maßgeblich für die Produktionskapazität und somit auch für die zukünftigen Möglichkeiten der Fischproduktion am Betrieb. Bei der Einholung einer wasserrechtlichen Bewilligung einer Aquakulturanlage kommt daher der Intensitätsstufe der Fischproduktion eine entscheidende Rolle zu. In der Verordnung über die Begrenzung von wässrigen Emissionen aus Aquakulturanlagen (Abwasseremissionsverordnung Aquakultur - AEV Aquakultur, BGBl. II Nr. 397/2004) sowie in den dazugehörigen technischen Anleitungen werden Grenzwerte für Bewirtschaftungsintensitäten definiert. Man unterscheidet extensiv, intensiv und hoch intensiv. Die Verordnung regelt die Einleitung von Ablaufwässern aus Aquakulturen (Kreislaufanlagen, Durchflussanlagen und Teichanlagen) in Fließgewässer oder die öffentliche Kanalisation. Abhängig von der Intensität der Bewirtschaftung müssen Betreiberinnen und Betreiber spezifische Überwachungsbestimmungen für die Einleitung von Ablaufwasser aus Aquakulturanlagen einhalten. Diese Bestimmungen unterscheiden sich je nach Anlagenart für die wassermengenbetonten Durchflussanlagen (Forellen/Salmoniden), flächenbetonten Teichanlagen (Karpfen und Nebenfische) und technologiebetonten Indoor Kreislaufanlagen. Einige zentrale Kennzahlen der Produktion muss man bei der Thematik kennen.

Tierbestand bzw. Fischbestand einer Anlage

Als Tierbestand einer Aquakulturanlage bezeichnet man den aktuellen Bestand an z.B. Fischen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Den Fischbestand muss man kennen, um beispielsweise die Menge erforderlicher Futtermittel abzuschätzen. Mit dem Fischbestand kann man auch abschätzen, wieviel Sauerstoff das Zulaufwasser oder die technische Sauerstoffversorgung für die Fische zur Verfügung stellen muss. Anhand vom Fischbestand und dem Futtermittelbedarf lassen sich die Emissionen einer Anlage abschätzen. Die Emissionen einer Anlage werden von der Behörde im Zuge einer wasserrechtlichen Bewilligung bewertet.

Jahresproduktionskapazität

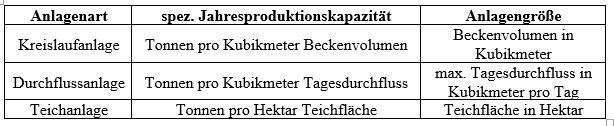

Die Jahresproduktionskapazität ist der maximale, jährliche Zuwachs an Fischen, Krebsen und Weichtieren einer Anlage in Tonnen. Unter Zuwachs versteht man das Gewicht vom Abfischergebnis nach zwölf Monaten minus dem ursprünglichen Besatzgewicht. Die Jahresproduktionskapazität setzt sich zusammen aus einem Kriterium für die Größe einer Anlage (Anlagenvolumen in Kubikmeter, Wasserdurchsatz in Tageskubikmeter oder Teichfläche in Hektar) und einem Kriterium für die Intensität der Bewirtschaftung (spezifische Jahresproduktionskapazität). Die Jahresproduktionskapazität errechnet sich aus der Multiplikation der Anlagengröße mit der spezifischen Jahresproduktionskapazität (siehe Tabelle).

Bei Kreislauf- und Durchflussanlagen hängt die Jahresproduktionskapazität insbesondere von der Futtermittelmenge und -qualität sowie der verfügbaren Wasserqualität (Temperatur, Sauerstoffgehalt) ab. Ausschlaggebend ist auch, ob Sauerstoff künstlich zugeführt wird.

Bei Karpfenteichanlagen ist die Teichbonität, also das natürliche Nahrungsangebot, sowie die zusätzliche Beifütterung (durch z.B. Getreide oder Leguminosen), die Wasserqualität und der Besatz (Fischarten, Besatzdichte, Jahrgangsklassen) maßgeblich für den Zuwachs verantwortlich. Die Wasserzufuhr beschränkt sich im Wesentlichen auf den Zeitraum der Anlagenfüllung, auch Teichbespannung genannt, vorwiegend im Winter bzw. Frühjahr. Während der Produktionsphase in der Vegetationsperiode werden vorrangig Verdunstungsverluste ausgeglichen, wofür üblicherweise ein Zufluss von 0,5 bis 1 Sekundenliter pro Hektar notwendig ist.

Bei Karpfenteichanlagen ist die Teichbonität, also das natürliche Nahrungsangebot, sowie die zusätzliche Beifütterung (durch z.B. Getreide oder Leguminosen), die Wasserqualität und der Besatz (Fischarten, Besatzdichte, Jahrgangsklassen) maßgeblich für den Zuwachs verantwortlich. Die Wasserzufuhr beschränkt sich im Wesentlichen auf den Zeitraum der Anlagenfüllung, auch Teichbespannung genannt, vorwiegend im Winter bzw. Frühjahr. Während der Produktionsphase in der Vegetationsperiode werden vorrangig Verdunstungsverluste ausgeglichen, wofür üblicherweise ein Zufluss von 0,5 bis 1 Sekundenliter pro Hektar notwendig ist.

Spezifische Jahresproduktionskapazität

Die spezifische Jahresproduktionskapazität ist ein Maß für den Grad der Intensität einer Produktion. Je nach Anlagentyp werden folgende Intensitätsstufen laut AEV Aquakultur unterschieden:

1. Intensitätsstufen in Durchflussanlagen (Forellen/Salmoniden):

- Extensive Bewirtschaftung bis ca. 200 kg pro Sekundenliter (Intensitätsstufe I): Das von Natur aus im Zulaufwasser und in der Anlage enthaltene Sauerstoffdargebot deckt ganzjährig den Sauerstoffbedarf der Fische. Der kurzfristige Einsatz von Belüftern ist tolerierbar, sofern dieser nur der Überwindung von zeitlich begrenzten kritischen Situationen in der Sauerstoffversorgung dient. Die spezifische Jahresproduktionskapazität kann bis ca. 200 kg pro Sekundenliter betragen, was einer maximalen Produktion von unter 2,4 Tonnen pro 1.000 Tageskubikmeter Wasserverbrauch entspricht. Aufgrund der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte sind bei der extensiven Bewirtschaftung in der Regel keine Überwachungsvorgaben erforderlich. Diese Anlagen sind vom Geltungsbereich der AEV Aquakultur ausgenommen. Es gilt die Allgemeine Abwasseremissionsverordnung (AAEV) und deren Anforderungen.

- Intensive Bewirtschaftung von ca. 200 bis 310 kg pro Sekundenliter (Intensitätsstufe II): Hier kommen Belüftungsanlagen zum Einsatz, die eine Jahresproduktionskapazität von bis zu ca. 310 kg pro Sekundenliter ermöglichen. Das entspricht einer Produktion von 2,4 bis 3,6 Tonnen pro 1.000 Tageskubikmeter Wasserverbrauch. Hier ist eine vereinfachte Überwachung nach AEV Aquakultur vorgesehen.

- Hoch intensive Bewirtschaftung über 310 kg pro Sekundenliter (Intensitätsstufe III): In diesen Anlagen ist der Sauerstoffeintrag entscheidend, da das in den Ausscheidungen der Tiere enthaltene Ammonium der begrenzende Faktor für die Produktion ist. Es werden spezifische Jahresproduktionskapazitäten von über 310 kg pro Sekundenliter erreicht. Für diese Anlagen gelten laut AEV Aquakultur strenge Überwachungsvorschriften. Es gibt keine Erleichterungen hinsichtlich der Eigen- und Fremdüberwachung.

2. Intensitätsstufen der Karpfenteichwirtschaft:

- Extensive Bewirtschaftung bis zu 1.500 kg pro Hektar Teichfläche (Intensitätsstufe I): Abhängig von der Teichbonität, dem Klima und den Nährstoffverhältnissen können bei extensiver Bewirtschaftung durch den Einsatz von Beifutter wie Getreide, Leguminosen und fallweise Fertigfutter (Alleinfuttermittel) spezifische Jahresproduktionskapazitäten von bis zu 1.500 kg pro Hektar Teichfläche erreicht werden. Ein kurzfristiger Einsatz von Belüftern kann notwendig werden, z.B. zur Überwindung von zeitlich begrenzten kritischen Situationen bei der Sauerstoffversorgung während extremer Hitze und Trockenheit oder unter einer länger anhaltenden, geschlossenen Eisdecke. Im Waldviertel kann unter den natürlichen Bedingungen eine maximale Jahresproduktion von bis zu 800 kg pro Hektar und in der Südsteiermark von bis zu 1.500 kg pro Hektar erreicht werden. Für die extensive Bewirtschaftung von Karpfenteichen ist in der Regel keine Überwachung laut AEV Aquakultur vorgesehen.

- Intensive Bewirtschaftung über 1.500 kg pro Hektar Teichfläche (Intensitätsstufe II): Mit überwiegend eiweißreichem Fertigfutter können Kapazitäten von 5.000 bis 10.000 kg pro Hektar erzielt werden. Allerdings führt dies zu einer höheren Wasserbelastung, sodass eine kontinuierliche Belüftung erforderlich wird.

3. Intensitätsstufen bei Kreislaufanlagen:

Für Kreislaufanlagen sieht die AEV Aquakultur keine Einteilung in Intensitätsstufen vor. Es werden aber spezielle Emissionsgrenzen (Anhang A) und Regelungen für die Eigen- und Fremdüberwachung festgelegt. Erfolgt unter besonderen Umständen die Einleitung von Ablaufwasser aus einer Aquakulturanlage in eine öffentliche Kanalisation, so müssen die Emissionsbegrenzungen der Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung (AAEV) eingehalten werden.

Überwachungsbestimmungen bei Gewässereinleitungen

Die zuständige Behörde legt im Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung auf Basis der Projektunterlagen, der geplanten Produktionsintensität und der örtlichen Gegebenheiten die Details zur Eigen- und Fremdüberwachung der Abwassereinleitungen fest. Diese umfassen beispielsweise den Ort und Zeitpunkt von Probenahmen, die Häufigkeit und die zu überprüfenden Parameter. Das Ausmaß der vorgeschriebenen Überwachung (wie Eigen- und Fremdüberwachung) steht dabei im Zusammenhang mit der gewählten Intensitätsstufe. Bei extensiven Durchflussanlagen und extensiven Karpfenteichen entfällt in der Regel eine Überwachung, da von einer Einhaltung der Emissionsgrenzwerte ausgegangen werden kann. In Österreich werden die meisten Durchflussanlagen und Karpfenteiche extensiv betrieben.

Fischbestand und spezifische Jahresproduktionskapazität am Beispiel einer extensiven Durchflussanlage

Standorte, die sich für eine Salmonidenaufzucht in Durchflussanlagen eignen, verfügen ganzjährig über qualitativ hochwertiges, sauerstoffreiches und kühles Wasser. Die extensive Produktion zeichnet sich dadurch aus, dass das von Natur aus im Zulaufwasser enthaltene Sauerstoffdargebot den Sauerstoffbedarf der Fische deckt. Bei einem Zufluss von einem Sekundenliter (86,4 Kubikmeter pro Tag) kann ein Fischbestand von etwa 100 kg gehalten werden. Bei einem Stückgewicht von ca. 350 g wären das in etwa 285 Fische. In einer Wachstumsperiode von 12 Monaten kann ein Zuwachs von 150 bis 200 kg pro Sekundenliter Wasserversorgung erzielt werden, ohne dass eine künstliche Sauerstoffzufuhr erforderlich oder besondere Schwierigkeiten für den Aquakulturbetrieb und den Vorfluter auftreten. In der extensiven Forellenproduktion (Intensitätsstufe I) kann das Verhältnis Fischbestand zu spezifischer Jahresproduktionskapazität entsprechend bei etwa 1:2 liegen.

Download:

- Allgemeine Abwasseremissionsverordnung - Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die allgemeine Begrenzung von Abwasseremissionen in Fließgewässer und öffentliche Kanalisationen (AAEV, BGBl. Nr. 186/1996)

- Abwasseremissionsverordnung Aquakultur (AEV Aquakultur, BGBl. II Nr. 397/2004) mit den Vorgaben zu den Überwachungsbestimmungen

- Technische Anleitung zur Begrenzung von wässrigen Emissionen aus Aquakulturanlagen

- Hilfestellung für wasserrechtliche Bewilligungsverfahren von Aquakulturanalgen

- Grundlagen und Leitfaden für Planung und Betrieb von Durchflussanlagen

- Leitlinien für die Errichtung von Aquakulturanlagen