Getreidequalität beachten

Wintergerste konnte unter optimalen Bedingungen gedroschen werden. Im Juli konnten sich aber Bakterien, Schimmelpilze und Hefen durch die warme und feuchte Witterung stark vermehren. Auf den Ähren waren bei Weizen, Roggen und Triticale oftmals Schwärzepilze sichtbar. Beim Dreschen waren Staubwolken die Regel. Die Staubbildung lässt vermuten, dass die mikrobiologische Qualität möglicherweise nicht mehr optimal ist.

An alle Nutztiere sollte aber nur einwandfreies Getreide verfüttert werden. Erhöhte Keimgehalte vermindern die Futteraufnahme und beeinträchtigen Gesundheit und Fruchtbarkeit. In seltenen Fällen können durch die Bildung von Pilzgiften (Mykotoxinen) ganze Futterpartien für die Verfütterung ungeeignet sein.

An alle Nutztiere sollte aber nur einwandfreies Getreide verfüttert werden. Erhöhte Keimgehalte vermindern die Futteraufnahme und beeinträchtigen Gesundheit und Fruchtbarkeit. In seltenen Fällen können durch die Bildung von Pilzgiften (Mykotoxinen) ganze Futterpartien für die Verfütterung ungeeignet sein.

Reinigen, Trocknen, Konservieren

Heuer werden die Trocknungsanlagen stark ausgelastet. Getreide ist nur unter 14 Prozent Feuchtigkeitsgehalt lagerfähig. Bei höheren Gehalten ist unbedingt zu trocknen. Getreide, das am Tag des Dreschens 14 Prozent Feuchte hatte, kann durch die Abkühlung nach einigen Tagen wieder einen höheren Feuchtigkeitsgehalt aufweisen. Es sollte daher die Feuchte und die Temperatur des eingelagerten Getreides noch über mehrere Wochen beobachtet werden. Mehrmaliges Umziehen und der Einsatz des Windsichters sind heuer unbedingt anzuraten. Durch das Entfernen von Staub, Schmutz, Spelzen und Schmachtkörnern wird bereits ein großer Schritt Richtung hoher Futterqualität gesetzt.

Auch eine Säurebehandlung ist möglich, um Getreide über 14 Prozent Feuchte stabil zu lagern. Dazu ist aber eine spezielle Förderschnecke einzusetzen, die die Säure mit mit mehreren Einspritzdüsen verlässlich mit dem gesamten Getreide vermengt. Die Aufwandsmenge richtet sich nach der Höhe der Feuchte und der angestrebten Lagerdauer. Sie muss aus Tabellen entnommen werden und darf keinesfalls zu niedrig angewendet werden.

Auch eine Säurebehandlung ist möglich, um Getreide über 14 Prozent Feuchte stabil zu lagern. Dazu ist aber eine spezielle Förderschnecke einzusetzen, die die Säure mit mit mehreren Einspritzdüsen verlässlich mit dem gesamten Getreide vermengt. Die Aufwandsmenge richtet sich nach der Höhe der Feuchte und der angestrebten Lagerdauer. Sie muss aus Tabellen entnommen werden und darf keinesfalls zu niedrig angewendet werden.

Analysen machen lassen

Um schon vor der Verfütterung jeden Verdacht auszuräumen, ist die Überprüfung der Mikrobiologischen Beschaffenheit im Futtermittellabor zu empfehlen. Zu untersuchendes Getreide sollte an verschiedenen Stellen des Getreidelagers entnommen werden. Etwa ein Kilogramm Probe sollten in einem Papiersäckchen ins Labor geschickt werden.

Alle Analysen können im Futtermittellabor Rosenau der LK Niederösterreich in Wieselburg in Auftrag gegeben werden (www.futtermittellabor.at). Auf der Homepage sind alle Analysemöglichkeiten und die Kosten aufgelistet. Probenbegleitscheine sind als Download erhältlich, für Getreide empfiehlt sich jener für "Kraftfuttermittel". Auf den Befunden wird eine Erläuterung der festgestellten Keimzahlen oder Mykotoxingehalte gegeben.

Als Hilfe bei der Interpretation der Analyseergebnisse können in einem Merkblatt auf der Homepage der LK OÖ weitere wichtige Hinweise nachgelesen werden.

- Mikrobiologie: zu empfehlen ist die "mikrobiologische Analyse". Hier werden alle relevanten Bakterien, Schimmelpilze und Hefen in sieben Keimgruppen erfasst und deren Anzahl bestimmt. Je nach Tierart, an die dieses Getreide verfüttert werden soll, wird eine Einstufung vorgenommen, ob das Getreide zur Verfütterung tauglich ist.

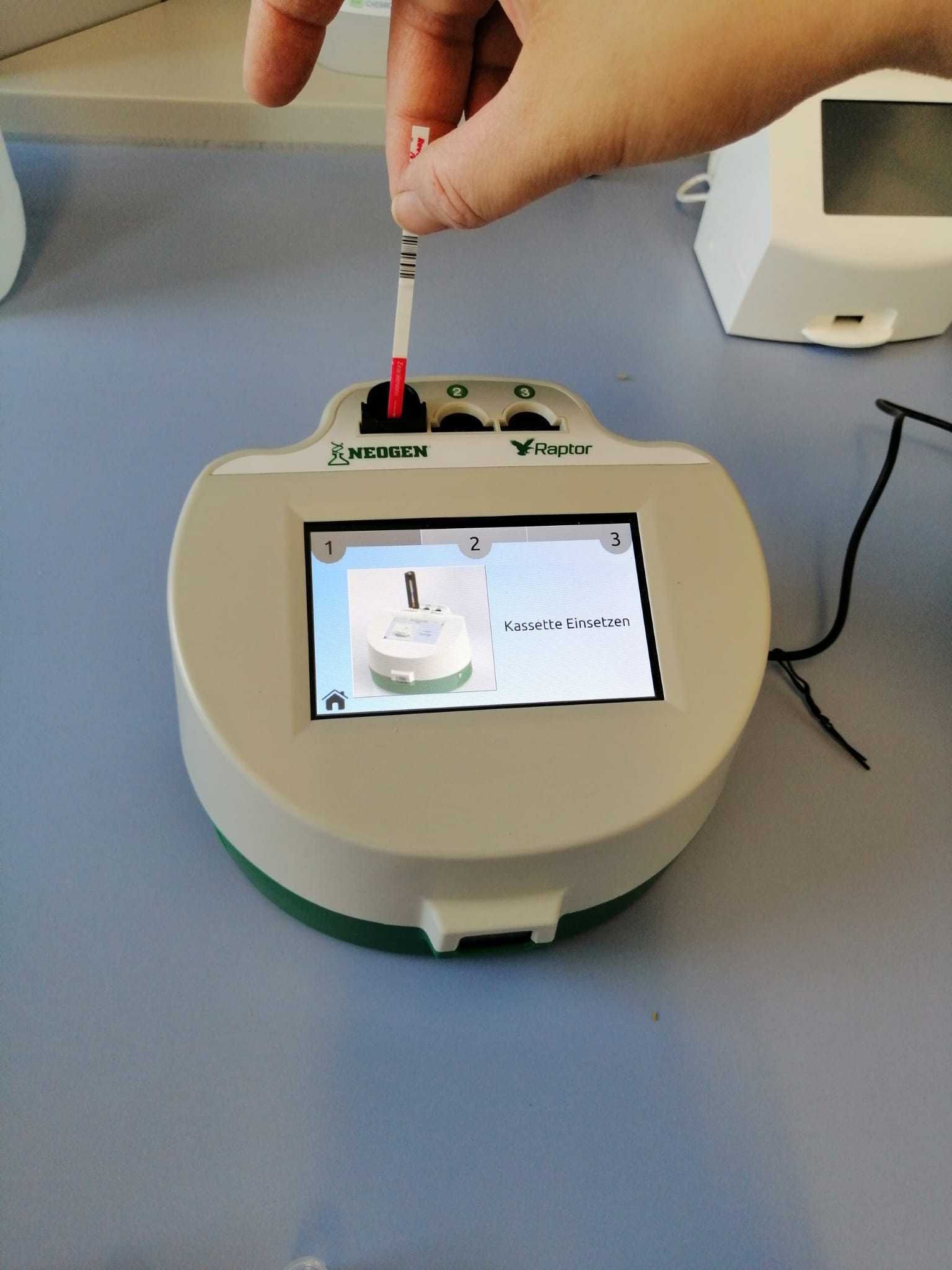

- Toxikologie: ist davon auszugehen, dass Schimmelpilze das Getreide befallen haben, sollte mittels "Streifentestverfahren" der Gehalt an Deoxynivalenol (DON) bzw. Zearalenon (ZEA, ZON) bestimmt werden. Dieses günstige Verfahren ist zur Beurteilung der Verfütterbarkeit einzelner Getreidearten gut tauglich. Wenn fertige Futtermischungen analysiert werden sollen, müssen teurere Verfahren (ELISA - antikörperbasiertes Nachweisverfahren oder HPLC - Hochdruck Flüssigkeitschromatographie) angewendet werden.

Alle Analysen können im Futtermittellabor Rosenau der LK Niederösterreich in Wieselburg in Auftrag gegeben werden (www.futtermittellabor.at). Auf der Homepage sind alle Analysemöglichkeiten und die Kosten aufgelistet. Probenbegleitscheine sind als Download erhältlich, für Getreide empfiehlt sich jener für "Kraftfuttermittel". Auf den Befunden wird eine Erläuterung der festgestellten Keimzahlen oder Mykotoxingehalte gegeben.

Als Hilfe bei der Interpretation der Analyseergebnisse können in einem Merkblatt auf der Homepage der LK OÖ weitere wichtige Hinweise nachgelesen werden.

Mykotoxine beachten

Besonders Schweine sind gegenüber Schimmelpilzgiften empfindlich. Seit 2006 existieren EU-weit gültige Richtwerte (EU-Empfehlung 2006/576/EG), die in Getreidearten, Getreidenebenprodukten und Futtermischungen nicht überschritten werden dürfen. Die wichtigsten Richtwerte sind in der folgenden Übersicht zusammengefasst.

Tabelle 1: Richtwerte für Mykotoxine, auszugsweise aus EU-Empfehlung

| Produkt | DON (µg/kg mit 88% TM) | ZEA (µg/kg mit 88% TM) |

| Getreide- und Getreidenebenprodukte | 8.000 | 2.000 |

| Maisnebenprodukte | 12.000 | 3.000 |

| Mischfutter für Ferkel und Jungsauen | 900 | 100 |

| Mischfutter für Sauen und Mastschweine | 900 | 250 |

Für Rinderfutter gelten wesentlich höhere Richtwerte (DON 5.000 µg/kg mit 88% TM bzw. ZEA 500 µg/kg mit 88% TM). Zu beachten ist hier, dass sich diese Richtwerte auf die Gesamtration inklusive des Grundfutters beziehen. Das bedeutet, dass oftmals die Richtwerte auch bei erheblich belastetem Getreide nicht überschritten werden darf. Hinzu kommt, dass die Mikroben des Pansens in der Lage sind, mit dem Futter aufgenommene Mykotoxie großteils zu entgiften.

Mykotoxinbinder nur für Schweine zugelassen

In der Praxis werden Mykotoxinbinder oft schon als Vorsichtsmaßnahme bei Schweinen und auch Rindern eingesetzt. Der Einsatz ist nur sinnvoll, wenn die Ration tatsächlich mit Mykotoxinen belastet ist, eine Analyse fehlt aber meist. Zu beachten ist auch, dass nur zugelassene Produkte zur "Verringerung der Kontamination mit Mykotoxingehalte bereits über den Richtwerten, ist deren Einsatz streng genommen nicht erlaubt. Zum teil werden Produkte als "Mykotoxinbinder" verkauft, die aber für diesen Zweck keine Zulassung haben. Sie fallen meist unter die Kategorie der technologischen Futtermittelzusatzstoffe und haben keine nachgewiesene Wirkung gegen Mykotoxine.

Für Wiederkäuer existieren derzeit keine zugelassenen Produkte auf dem Markt mit Wirkung gegenüber DON und ZEA. Eine Zulassung besteht lediglich für Bentonit, der die Auswirkungen des Mykotoxins Aflatoxin B1 vermindert. Dieses Mykotoxin ist aber in der Rinderfütterung kaum anzutreffen, da es vermehrt in Erdnussschrot auftritt. Diese Futterkomponente ist aber in Rinderfutter nicht üblich.

Für Wiederkäuer existieren derzeit keine zugelassenen Produkte auf dem Markt mit Wirkung gegenüber DON und ZEA. Eine Zulassung besteht lediglich für Bentonit, der die Auswirkungen des Mykotoxins Aflatoxin B1 vermindert. Dieses Mykotoxin ist aber in der Rinderfütterung kaum anzutreffen, da es vermehrt in Erdnussschrot auftritt. Diese Futterkomponente ist aber in Rinderfutter nicht üblich.