Begleitung Weiße Lupine 2024: Was sind die Ergebnisse - Was kam raus?

Bildergalerie

(5 Fotos)

Saatgut Weiße Lupine CELINA © BWSB/Gerstl

Weitersfelden am 15. April 2024 © BWSB/Gerstl

Weiterfelden am 22. Juni 2024 © BWSB/Gerstl

Altenfelden am 24. Juni 2024 © BWSB/Gerstl

Aktive Knöllchenbakterien in Altenfelden © BWSB/Gerstl

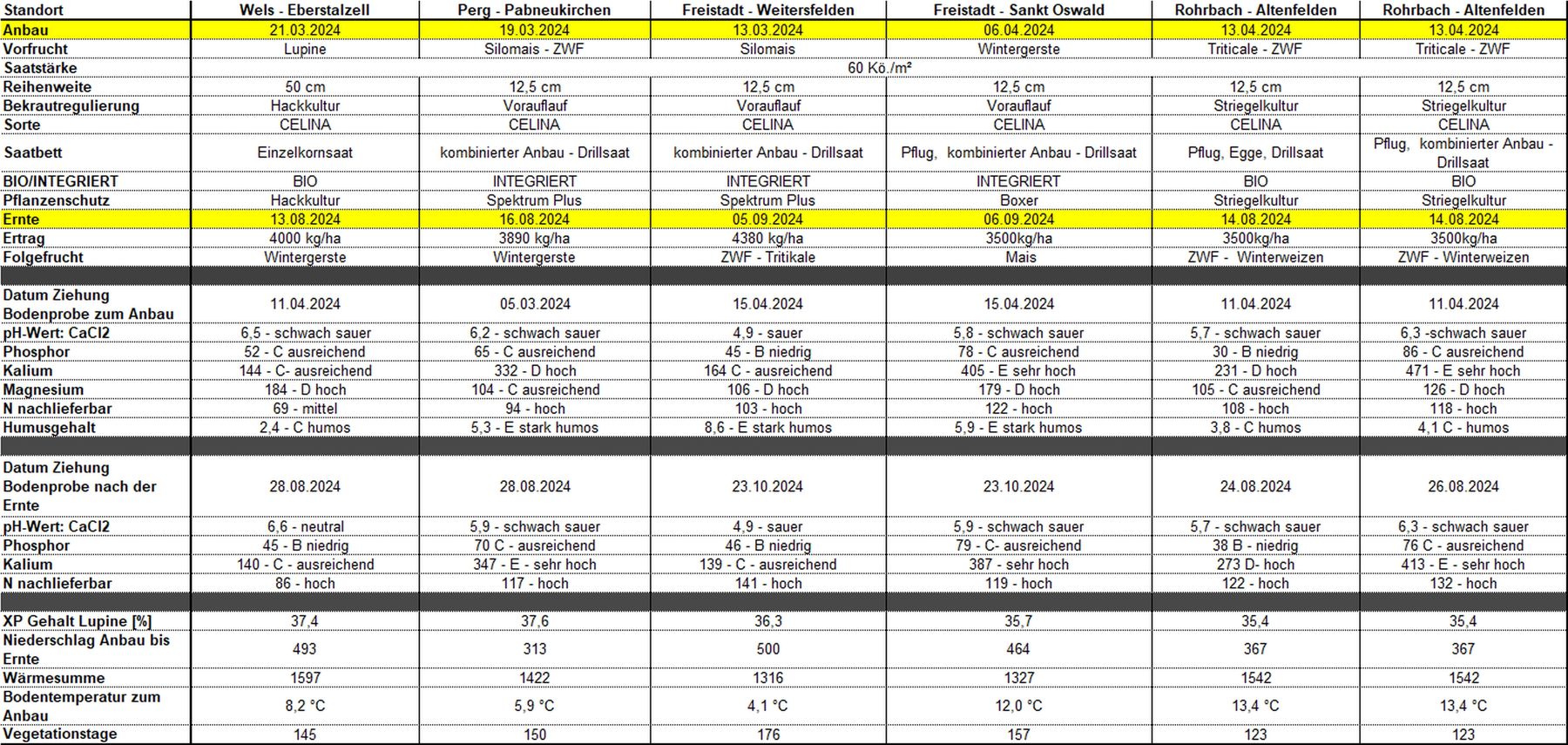

In diesem Praxisversuch wurden bestimmte Bodenparameter vor und nach der Ernte untersucht.

Gesät wurde die Lupine im Zeitraum Mitte März bis Mitte April 2024 mit einer Saatstärke von 60 Körnern pro m². Auf allen Standorten wurde die Sorte CELINA gesät, welche vor der Saat zusätzlich beimpft wurde. Im integrierten Landbau erfolgte die Beikrautregulierung chemisch im Vorauflauf und im biologischen Landbau wurde die Lupine als Striegel- oder Hackkultur geführt. Wobei seitens der Beratung die Empfehlung für den Biolandbau bei der Hackkultur liegt.

Alle Bestände waren bis zur Ernte sehr zufriedenstellend, wobei sie auf zwei Standorten zum Lagern beging. Die Ernte erfolgte je nach Standort ab Mitte August bis Anfang September 2024. Die Erträge lagen zwischen 3.500 und 4.380 kg/ha bei 14% Feuchtigkeit. Auf allen Standorten wurden zum Anbau und nach der Ernte Bodenproben (0 - 30 cm) gezogen und auf bestimmte Nährstoffe in einem akkreditierten Bodenlabor analysiert.

Bezüglich Mobilisierung von Phosphor ergaben sich keine starken Unterschiede. Der nachlieferbare Stickstoff war auf allen Standorten, bis auf den Standort in Sankt Oswald, nach der Ernte höher als zum Anbau. Die Lupine hinterließ bis zu 141 kg nachlieferbaren Stickstoff im Boden.

Der durchschnittliche Rohproteingehalt lag bei 36,3%, hiermit liegt das Rohprotein leicht unter den Werten von Sojabohnen.

Gesät wurde die Lupine im Zeitraum Mitte März bis Mitte April 2024 mit einer Saatstärke von 60 Körnern pro m². Auf allen Standorten wurde die Sorte CELINA gesät, welche vor der Saat zusätzlich beimpft wurde. Im integrierten Landbau erfolgte die Beikrautregulierung chemisch im Vorauflauf und im biologischen Landbau wurde die Lupine als Striegel- oder Hackkultur geführt. Wobei seitens der Beratung die Empfehlung für den Biolandbau bei der Hackkultur liegt.

Alle Bestände waren bis zur Ernte sehr zufriedenstellend, wobei sie auf zwei Standorten zum Lagern beging. Die Ernte erfolgte je nach Standort ab Mitte August bis Anfang September 2024. Die Erträge lagen zwischen 3.500 und 4.380 kg/ha bei 14% Feuchtigkeit. Auf allen Standorten wurden zum Anbau und nach der Ernte Bodenproben (0 - 30 cm) gezogen und auf bestimmte Nährstoffe in einem akkreditierten Bodenlabor analysiert.

Bezüglich Mobilisierung von Phosphor ergaben sich keine starken Unterschiede. Der nachlieferbare Stickstoff war auf allen Standorten, bis auf den Standort in Sankt Oswald, nach der Ernte höher als zum Anbau. Die Lupine hinterließ bis zu 141 kg nachlieferbaren Stickstoff im Boden.

Der durchschnittliche Rohproteingehalt lag bei 36,3%, hiermit liegt das Rohprotein leicht unter den Werten von Sojabohnen.

Fazit

Aufgrund dieser Praxisergebnisse ist ersichtlich, dass die Weiße Lupine eine gute Alternative zu anderen Leguminosen sein kann. Vor allem auf Standorten, wo ein Anbau von Soja- bzw. Ackerbohne aufgrund der Bodenverhältnisse schwierig ist. Weiters zeigt sich, dass die Lupine trotz reduzierter Niederschläge gute Erträge liefert und eine Alternative in der Tierfütterung bzw. der menschlichen Ernährung in Bezug auf Eiweißversorgung sein kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese für die Verfütterung von Monogastrier nicht getoastet werden muss. Bezüglich Mobilisierung von Phosphor lieferte sie in diesem Versuch nicht die erwarteten Erfolge.

Weitere Versuchsergebnisse zu dieser Kultur sowie eine Kulturanleitung:

In folgender Tabelle sind die Standorte mit den jeweiligen Ergebnissen abgebildet:

Bei den Ergebnissen handelt es sich um Praxisergebnisse ohne statistische Auswertung. Um weitere Aussagen treffen zu können, müssen weitere Versuche durchgeführt werden.

Quelle:

Hagelversicherung.at

Hagelversicherung.at

Weitere Informationen bei der Bioberatung unter der Tel.-Nr.: 050/6902-1450 bzw. per E-Mail: biolandbau@lk-ooe.at bzw. unter www.bwsb.at.