In Hitzeperioden müssen Rationen für Milchkühe angepasst werden

Für Rinder liegt die optimale Umgebungstemperatur bei minus 7 bis plus 17 Grad Celsius. Rinder reagieren auf Kälte weniger empfindlich als auf Hitze. Bei hohen Lufttemperaturen müssen sie die durch die Verdauung entstehende Körperwärme vermehrt durch Schwitzen und eine erhöhte Atemfrequenz an die Umgebung abgeben. Durch die Atmung geben Kühe viel Wasser ab, sodass die Luftfeuchtigkeit in den Ställen zusätzlich ansteigt. Bei einer durchschnittlichen Tagestemperatur von 23 °C gibt eine Milchkuh rund 24 Liter Wasser pro Tag an die Stallluft ab. Bei 50 Kühen müssen daher ca. 1.200 Liter Wasser in Form von Luftfeuchtigkeit aus dem Stall befördert werden. Dazu sind hohe Luftaustauschraten notwendig. Angestrebt werden bis zu 60 Luftwechsel pro Stunde, also jede Minute einmal. Bei schwüler Witterung mit geringer bis keiner Luftbewegung ist daher eine Unterstützung mit Ventilatoren unverzichtbar. Ansonsten leiden Kühe aber auch Jung- und Mastvieh unter Hitzestress. Dieser kann in der Praxis relativ einfach durch die kombinierte Betrachtung von Temperatur und Luftfeuchte mit Hilfe des TH-Index beurteilt werden.

Folgen von Hitzestress

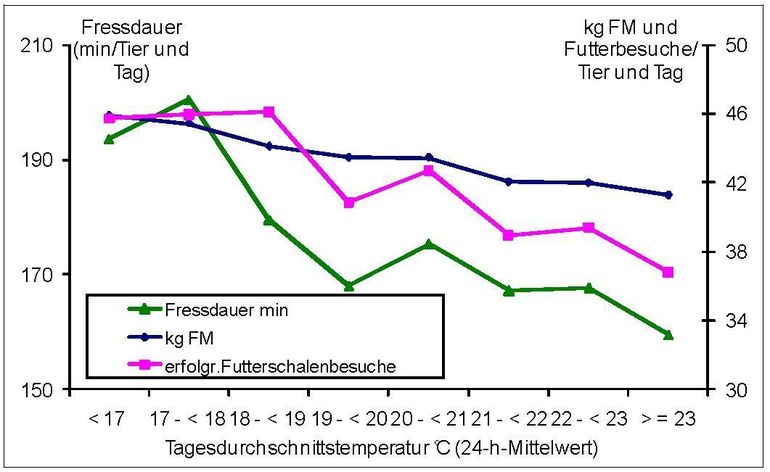

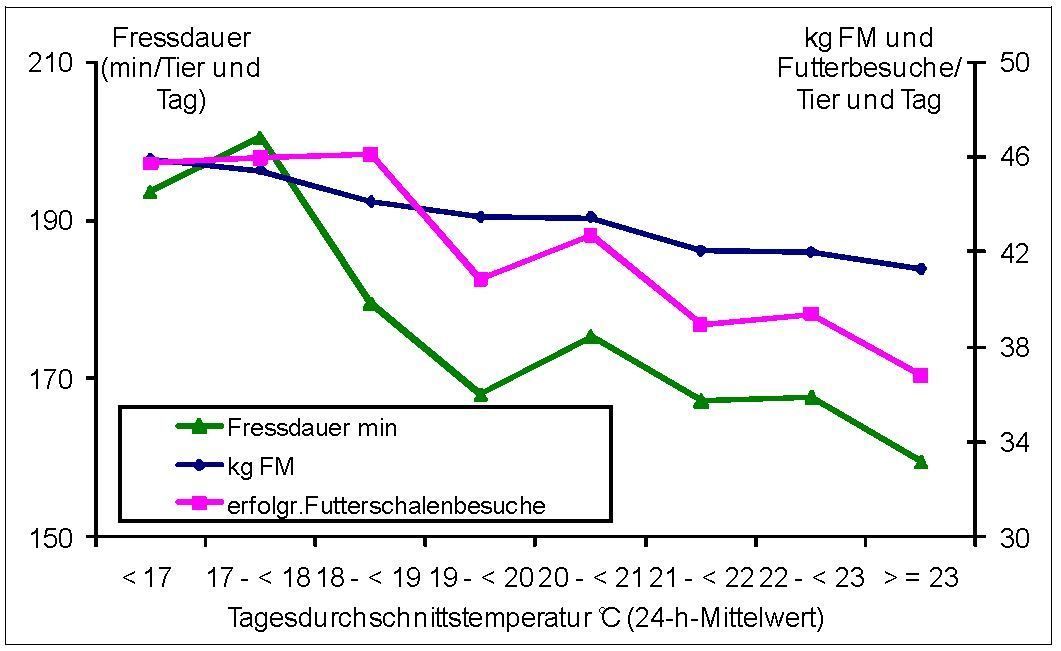

Die Tiere versuchen durch vermehrtes Stehen, Körperwärme besser abzugeben. Sie fressen um etwa 10 - 25% weniger, besuchen den Futtertisch weniger oft und die Fresszeit pro Futtertischbesuch ist kürzer.

Dadurch geht die Milch- oder Mastleistung zurück. Milchkühe reagieren aber nicht sofort mit einem Milchleistungsrückgang und fallen daher durch die geringere Futteraufnahme früher und stärker in ein Energiedefizit. Dieses wiederum beeinflusst das Fruchtbarkeitsgeschehen negativ. Die Tiere zeigen weniger intensive Brunstsymptome, haben kürzere Brunsten, die Zyklen werden unregelmäßiger. Negative Auswirkungen sind aus neueren Untersuchungen auch auf die Entwicklung der Föten bei trächtigen Tieren gefunden worden. Die Geburtsgewichte von Kälber sind niedriger, wenn in der Trächtigkeit längere Hitzeperioden lagen. Auch die Qualität des Kolostrums ist schlechter.

Das Energiedefizit treibt die Tiere in ketotische Stoffwechsellagen, es kommt zu vermehrtem Körperfettabbau nicht nur am Beginn der Laktation. Ketosen schwächen das Immunsystem, steigende Zellzahlen sind die unmittelbar sichtbare Folge. Durch den Rückgang der Futter-, speziell der Grundfutteraufnahme, verschiebt sich das Verhältnis von Grundfutter zu Kraftfutter (außer bei Voll-TMR) in Richtung Kraftfutter. Fallende Milchfettgehalte zeigen dies sofort an. Es verstärken sich Zustände von Übersäuerung im Pansen.

Das Energiedefizit treibt die Tiere in ketotische Stoffwechsellagen, es kommt zu vermehrtem Körperfettabbau nicht nur am Beginn der Laktation. Ketosen schwächen das Immunsystem, steigende Zellzahlen sind die unmittelbar sichtbare Folge. Durch den Rückgang der Futter-, speziell der Grundfutteraufnahme, verschiebt sich das Verhältnis von Grundfutter zu Kraftfutter (außer bei Voll-TMR) in Richtung Kraftfutter. Fallende Milchfettgehalte zeigen dies sofort an. Es verstärken sich Zustände von Übersäuerung im Pansen.

Wichtige Maßnahmen aus Sicht der Fütterung sind daher:

- Futtermittel analysieren lassen, die Ration berechnen, Kraftfuttereinsatz minimieren.

- Den Stärkegehalt der Ration möglichst absenken und Komponenten mit weniger Stärke einsetzen, z.B.

Trockenschnitzel oder Kleien.

- Kraftfuttermenge nicht steigern, eher absenken.

- Strukturversorgung sicherstellen, Strohgaben einplanen.

- Futtervorlage am Abend, Fresszeiten in die Nacht verlegen.

- Futtererwärmung am Futtertisch vermeiden; eventuell Propionsäure zur Stabilisierung verwenden.

- Energiegehalt der Ration steigern ohne die Kraftfuttermenge zu erhöhen (Propylenglykol, Glycerin,

geschützte Fette).

- Verdaulichkeit der Faser verbessern durch Einsatz von Lebendhefen.

- Pansenpuffer verwenden, z.B. Natriumbikarbonat.

- Mineralfuttermengen um etwa 20% steigern, um Verluste durch Schwitzen auszugleichen, besonders auf

Natriumversorgung achten.

- Wasserversorgung sicherstellen; der Durchfluss von Trogtränken soll bei mindestens 80 Liter/Minute

liegen.

- Je 20 Tiere eine Tränke vorsehen, mindestens 10 cm Troglänge je Kuh, besser mehrere kürzere Tränken

als eine lange, um auch schwächeren Tieren den Zutritt zu ermöglichen.

- Den Stärkegehalt der Ration möglichst absenken und Komponenten mit weniger Stärke einsetzen, z.B.

Trockenschnitzel oder Kleien.

- Kraftfuttermenge nicht steigern, eher absenken.

- Strukturversorgung sicherstellen, Strohgaben einplanen.

- Futtervorlage am Abend, Fresszeiten in die Nacht verlegen.

- Futtererwärmung am Futtertisch vermeiden; eventuell Propionsäure zur Stabilisierung verwenden.

- Energiegehalt der Ration steigern ohne die Kraftfuttermenge zu erhöhen (Propylenglykol, Glycerin,

geschützte Fette).

- Verdaulichkeit der Faser verbessern durch Einsatz von Lebendhefen.

- Pansenpuffer verwenden, z.B. Natriumbikarbonat.

- Mineralfuttermengen um etwa 20% steigern, um Verluste durch Schwitzen auszugleichen, besonders auf

Natriumversorgung achten.

- Wasserversorgung sicherstellen; der Durchfluss von Trogtränken soll bei mindestens 80 Liter/Minute

liegen.

- Je 20 Tiere eine Tränke vorsehen, mindestens 10 cm Troglänge je Kuh, besser mehrere kürzere Tränken

als eine lange, um auch schwächeren Tieren den Zutritt zu ermöglichen.